C’est fait ! Au terme d’une saison menée tambour battant, l’Union Saint-Gilloise a décroché le titre en D1B. Un sacre synonyme de retour au sein de l’élite du football belge, 48 ans après l’avoir quittée.

Péno Magazine vous raconte cette dernière saison en D1.

Texte : Julien Denoël / Illustrations : Robin Renard

Depuis quelques années, l’Union Saint-Gilloise vit une nouvelle jeunesse : le club remonte la pente après des années de vaches maigres, le public s’est rajeuni, le stade a été rénové et une nouvelle équipe dirigeante permet de croire en des jours heureux pour encore quelques temps. Pourtant, dans le microcosme unioniste, peu sont ceux qui ont connu l’Union en D1. Il faut dire qu’on parle tout de même d’une parenthèse sportive de près de 50 ans.

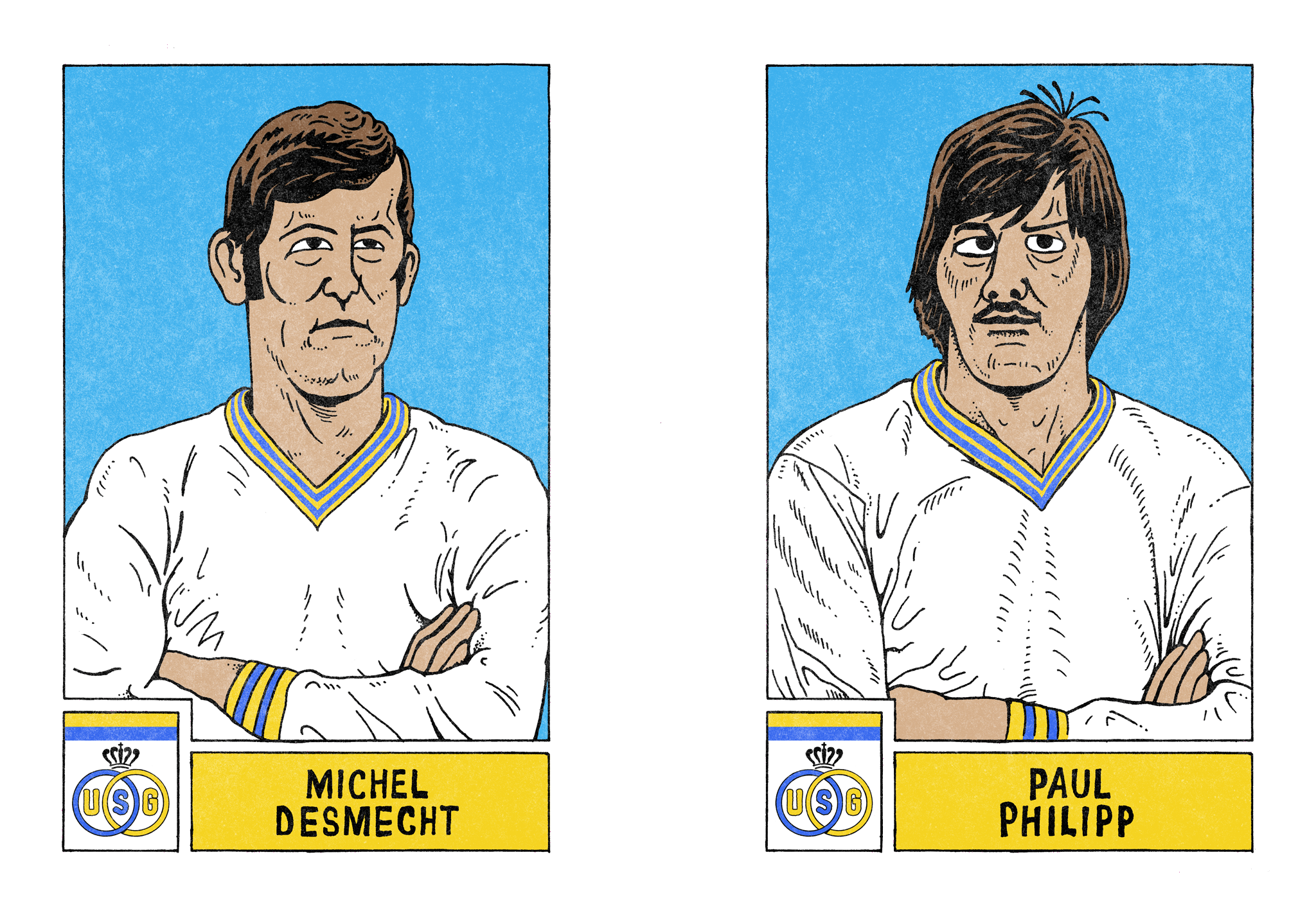

Le 6 mai 1973, l’Union disputait son dernier match en tant que club de D1 au Beerschot (le premier du nom). Score final : 1-1. Buteur saint-gillois : Paul Philipp. Le club aux 11 titres de champion de Belgique et aux 2 Coupes de Belgique basculait en D2 pour la 3e fois en 10 ans. Mais personne à Saint-Gilles n’imaginait que, cette fois, le purgatoire pourrait durer si longtemps et être si éprouvant.

Le Matricule 10 a beaucoup voyagé dans les divisions inférieures, découvrant la D3 et même la Promotion (D4) au début des années 80, survivant à plusieurs faillites et vivant régulièrement sur la corde raide. Des années difficiles et éreintantes sur le plan moral pour un club dont les années de gloire étaient bien loin derrière lui. Les matchs européens, la série de 60 rencontres sans mordre la poussière, les titres de champion de Belgique… tout cela n’était plus que de vagues souvenirs qu’on agitait pour continuer à exister.

Mais aujourd’hui c’en est terminé. L’Union est enfin parvenue à franchir cette dernière marche qui lui permet de retrouver l’élite. Tout au long de la saison, l’équipe de Felice Mazzu a mené la danse en D1B, trônant en tête du classement du début à la fin. Aucune autre équipe n’est parvenue à suivre le rythme imposé par les pensionnaires du Parc Duden. A cette occasion, Péno Magazine vous propose de monter à bord de sa DeLorean et de revenir 48 ans en arrière, lors de cette fameuse saison 1972-1973, la dernière de l’Union en D1.

© Collection Archives Union 1897

La relégation de l’Union en fin de saison n’a rien d’une surprise. Le contexte général dans lequel baignait l’équipe n’était pas favorable. Cela fait déjà quelques années que le club bruxellois a perdu de sa superbe. En 1963 et 1965, les Unionistes ont déjà connu la bascule en D2. Si en 1964 ils étaient remontés directement, la deuxième relégation s’était prolongée durant trois années.

Ensuite, à son retour au sein de l’élite en 1968, le club bruxellois ne parvient pas à réellement décoller et végète dans la colonne de droite, flirtant régulièrement avec la zone rouge. Jamais les « Jaune et Bleu » ne parviennent à s’installer dans la bonne partie du tableau.

L'Union marque son retour en Division 1 après trois saisons passées en Division 2.

Après une saison compliquée en queue de classement, le maintien est bel et bien au bout.

Les Unionistes progressent au classement et se rassurent en terminant dans le ventre mou.

Les Bruxellois signent leur meilleure saison depuis 12 ans. Pour autant, les problèmes sont déjà là.

Après 5 saisons en Division 1, l'Union bascule à l'étage inférieur. Elle n'est plus jamais remontée au sein de l'élite.

Si la saison 1971-1972 s’est conclue sur une encourageante 9e place, tout démarre mal lors de l’exercice suivant. « Si on nous avait dit en début de saison qu’on serait relégué, personne ne l’aurait cru », relate Paul Philipp, actuel président de la Fédération Luxembourgeoise de Football et Unioniste de 1970 à 1974 et 1976 à 1980.

Et pourtant. Les hommes de Guy Thys, à la barre depuis 1969, débutent fin août en Coupe de Belgique par une élimination face à Winterslag (D2) tandis, qu’en championnat ils se montrent incapables de gagner, alignant 8 matchs consécutifs sans victoire, pour un bilan de 4 points sur 16 (à l’époque, la victoire était encore à 2 points). « Notre début de saison était similaire à celui des années précédentes donc on ne pensait pas qu’on aurait des soucis », narre-t-il. « Pourtant, là, on aurait dû s’inquiéter. »

C’est finalement face au rival bruxellois du Sporting d’Anderlecht que les pensionnaires du Parc Duden accrochent enfin leur premier succès de l’année. une victoire de prestige qui a de quoi enfin enchanter les supporters. « Pour tout le monde, la saison était déjà réussie avec cette victoire », glisse Paul Philipp. Reste que l’Union a surtout profité du non-match des Mauves pour s’imposer.

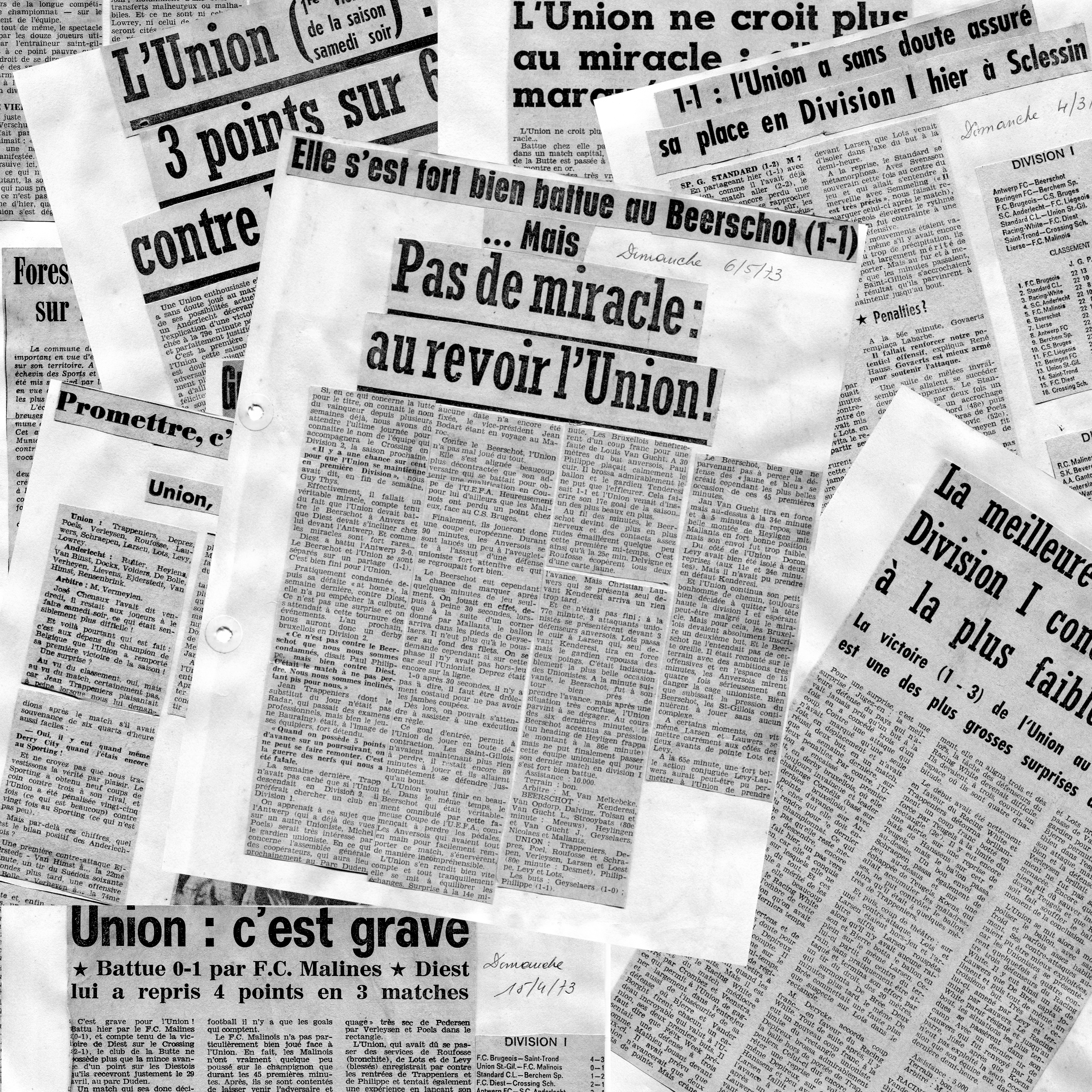

Les fans de l’Union n’auront malheureusement guère souvent l’occasion de faire la fête cette année-là. Le 6 mai 1973, quand on fait le bilan comptable des troupes de Guy Thys, le total de victoires reste bloqué à 4 en 30 matchs (dont les rivaux d’Anderlecht et du Racing White). Point fameux. Autant dire que la relégation qui vient sanctionner le club n’a rien d’illogique, d’autant plus que les Bruxellois signent un famélique 4/20 lors des dix dernières journées. Le Standard, Saint-Trond, Liège et le Beerschot sont les seules équipes contre qui l’Union ne perd pas dans le sprint final. D’ailleurs, après le partage à Sclessin, certains dans la presse évoquent le maintien assuré de l’Union. Nous sommes début mars et les Bruxellois pointaient à la 13e place, avec 6 points d’avance sur le premier relégable.

La situation sportive ne fait toutefois que se détériorer de semaine en semaine, alors que les dirigeants continuent de penser que tout ira bien. Signe que tout le monde au club pense que les Saint-Gillois ont validé leur place en D1, c’est la volonté du président de l’époque, Charles Vanden Borre, de se retirer en cours de saison. Le 11 avril, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de lui trouver un successeur, « à présent que l’Union est rassurée sur son sort », notait Les Sports. Visionnaire, à n’en pas douter.

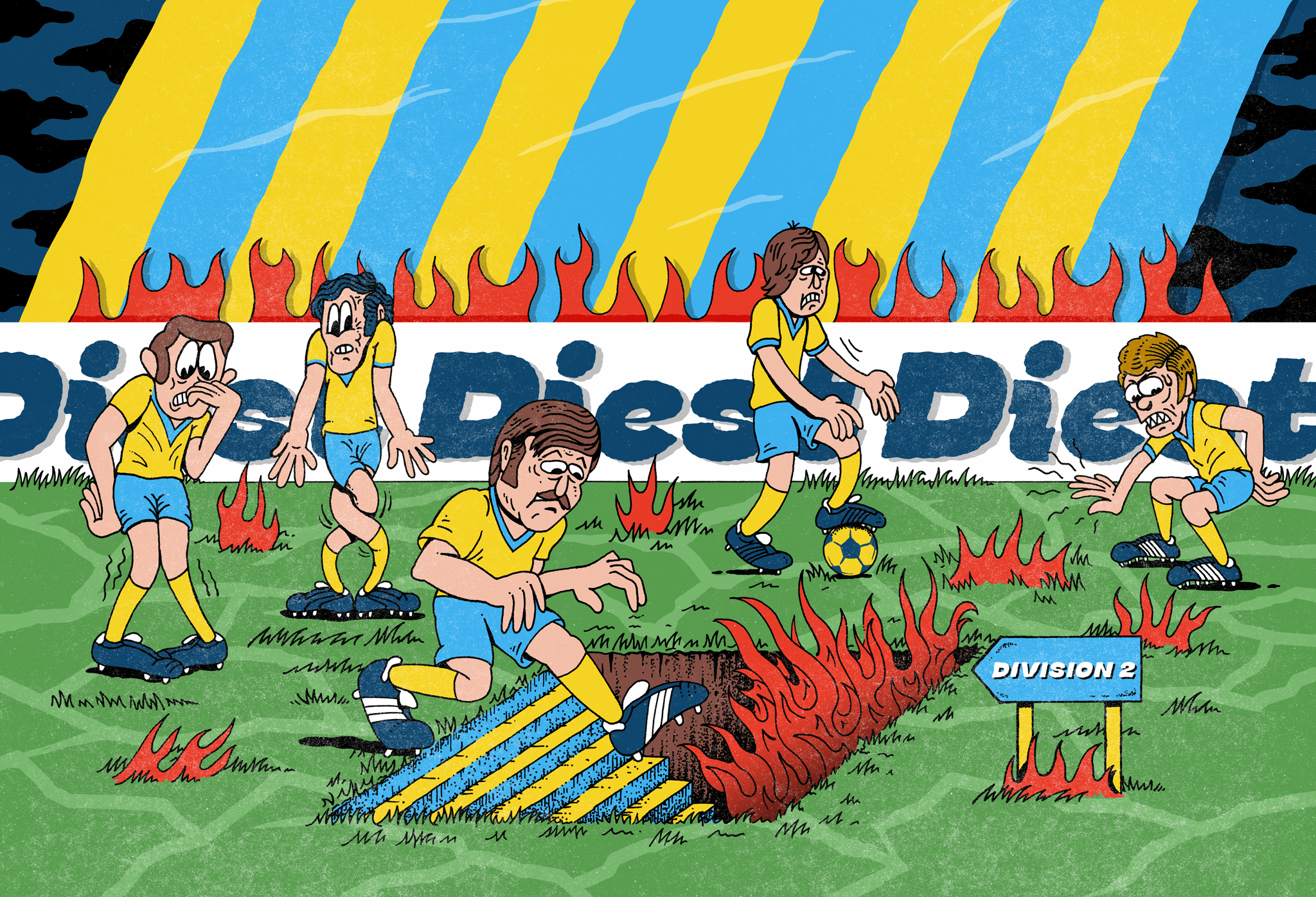

Pourtant, les résultats ne suivent pas et l’Union s’englue dans le fond du classement. Pire, les Saint-Gillois voient même le premier relégable, Diest, fondre sur eux au point que le 29 avril, au moment où les deux équipes doivent s’affronter à Bruxelles, les Brabançons ne pointent plus qu’à un petit point de l’Union. Et dire qu’à 4 journées de la fin, l’écart était de 5 unités en faveur de l’Union !

Pour l’Union, la donne est simple : il ne faut pas perdre ! Une victoire assurerait le maintien, tandis qu’un partage permettrait au moins de garder Diest derrière à l’aube de la dernière journée de championnat. Au Parc Duden, ils sont 12.000 supporters à se masser pour espérer voir leurs adorés sauver leur tête en D1. Mais Diest est en pleine bourre. Lors de la 28e journée, les Noir et Blanc sont revenus à portée de fusil de l’Union à la faveur d’une victoire contre le Crossing de Schaerbeek, déjà assuré de redescendre en Division 2. Mais surtout, Diest reste sur 4 matchs sans défaite (2 partages et 2 victoires). Autant dire que les deux équipes sont dans des dynamiques totalement opposées au moment de se rencontrer et que, mentalement en tout cas, l’avantage est aux visiteurs.

Contractée, désordonnée, apeurée, l’équipe bruxelloise ne prend jamais le match à son compte. Noyée dans le milieu de terrain, l’Union perd trop facilement le ballon, ne s’engage pas assez dans les duels et laisse Diest dérouler son jeu. Et sans un grand Jean Trappeniers et un rythme plus lent en seconde période, il y a fort à parier que le score aurait pu être plus lourd. Pour rajouter au désarroi de l’équipe, les supporters finissent même par encourager Diest en fin de match. Un acte de psychologie inversée qui ne porte cependant pas ses fruits.

Malheureusement pour les locaux, le scénario tourne au cauchemar avec une victoire de Diest sur le plus petit des écarts : 0-1. « Si, chez elle, l’Union ne peut pas battre Diest, tant pis pour elle ! », titre la presse après cette défaite. Pourtant, Guy Thys avait emmené ses ouailles en mise au vert 3 jours avant à Keerbergen pour tenter de souder son groupe autour de cet objectif. « Mais cela n’avait servi à rien », constate Paul Philipp.

« On s’attendait à ce que l’équipe fasse au moins un match nul contre Diest. Même en étant dans le bas du classement, on avait notre sort entre les mains. Mais les joueurs n’ont pas touché un ballon. Ils semblaient n’avoir aucune motivation, n’étaient pas concernés », se souvient Robert Fabrique, supporter de longue date de l’Union et qui a vécu la rencontre depuis le stade. « Paul Schraepen, que j’avais un jour rencontré, m’avait expliqué que les joueurs étaient paralysés par l’enjeu car on leur avait promis une grosse prime en cas de maintien. »

Le soir-même, Guy Thys annonce avoir signé un contrat pour la saison suivante avec l’Antwerp. Pour plusieurs joueurs de l’Union aussi, il est clair que la messe est dite et que le club évoluera en D2.

Si rien n’est mathématiquement joué au moment d’entamer la dernière journée de championnat, la situation semble toutefois impossible à renverser. Pour se maintenir en D1, « un double miracle » comme le titrait Les Sports à l’époque, est nécessaire. Il faut battre le Beerschot au Kiel, et que dans le même temps Diest perde à domicile contre l’Antwerp. C’est donc Anvers, avec ses deux clubs, qui doit jouer les arbitres.

Mais de miracle, il ne fut pas question. Diest l’emporte contre l’Antwerp, condamnant de facto les Bruxellois à la culbute. De toute manière, les Unionistes n’ont pas rempli leur part du contrat en partageant 1-1 avec le Beerschot. Il s’agit donc là du dernier match de l’Union en D1, le 6 mai 1973. Et c’est Paul Philipp qui reste donc à ce jour le dernier buteur des Saint-Gillois au plus haut niveau du football belge.

© Collection Archives Union 1897

Pour les supporters, « c’était un véritable coup de massue », se rappelle Charles Picqué, bourgmestre de Saint-Gilles et ancien président du club qui suivait occasionnellement l’Union à l’époque et fréquentait alors les cafés populaires de la commune. « Ils ont vécu ça comme un drame national, une véritable tragédie », narre-t-il. Il faut dire qu’à l’époque, l’aura de l’USG portait bien au-delà de Saint-Gilles. « Il y avait une grosse ferveur autour de l’Union », glisse l’actuel bourgmestre de la commune.

« Il y avait du dépit, de la tristesse mais, en revanche, aucune violence », se remémore Robert Fabrique. « C’était très pénible. Il m’est arrivé de verser des larmes de joies avec l’Union, mais là, c’était de tristesse », ajoute Robert Jacobs, un autre fan de l’Union qui a bien connu cette période.

Charles Picqué se souvient que les supporters ne s’attendaient absolument pas à la relégation, qu’ils ne se sont jamais vraiment inquiétés. « Quand l’Union a été reléguée, ils n’en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. Je me souviens d’une immense tristesse chez eux. »

« Pourtant, les dernières saisons étaient déjà limite. Le club n’avait pas beaucoup recruté, l’équipe était vieillissante… On pouvait craindre le pire. Mais bon, quand on est supporter, on n’imagine pas tout ça sur le moment », glisse Robert Fabrique. « Cela faisait effectivement une année ou deux que ce n’était pas évident », confirme Robert Jacobs. « Après coup, quand on voit que l’Union n’avait gagné que 3 fois à domicile, on se dit que c’était difficile de rester en D1 dans ces conditions. »

Le bourgmestre de Saint-Gilles ajoute encore : « Les supporters affirmés de l’Union, ce que je n’étais pas encore, ont très, très mal vécu cette descente. D’ailleurs, ensuite, il y avait une vraie volonté de faire remonter le club rapidement. » Mais au lieu de remonter, l’Union chutera en D3 en 1975…

Les raisons de cet échec sont nombreuses : difficultés à marquer, peu de vision d’avenir, peu de pression. Un cocktail fatal qui n’a jamais permis aux Unionistes de s’inquiéter, de se dire que les choses allaient vraiment mal et que l’abîme se présentait sous leurs pieds. Ce n’est d’ailleurs qu’après la défaite contre Diest que les joueurs se sont véritablement rendu compte de la situation, selon Paul Philipp. « Après le match, mon père m’a demandé si je réalisais bien ce qui venait de se passer. Mais le soir même, je prolongeais mon contrat d’un an. J’aurais eu mauvaise conscience de partir comme ça », se souvient Paul Philipp.

A l’Union Saint-Gilloise, tout le monde a vécu cette saison sans sourciller. Les défaites s’enchaînent ? Pas grave, ça viendra. Le club recule dangereusement au classement ? Pas grave, il remontera. « Je trouve, après coup, qu’on n’avait pas assez de pression sur nous », remarque Paul Philipp. « C’est propre à l’Union. Chaque match était une fête, avant comme après, victoire comme défaite. C’était très spécial », poursuit l’ancien milieu de terrain. « On n’avait pas cette peur d’aller dans le mur. Ce n’était pas dans la philosophie du club et des supporters de s’inquiéter. A tort. Mais c’est après-coup qu’on s’en rend compte. J’ai aussi joué au Standard et cela n’aurait pas été possible là. J’ai eu les deux extrêmes en fait. Aucune pression à l’Union, énorme au Standard. » Michel Desmecht, également joueur à l’époque, tempère : « C’est peut-être l’impression qu’on donnait, mais on n’était pas insouciant à ce point. »

Chez les Bruxellois, on ne connaissait pas non plus les réunions de crises pourtant très utiles quand il faut se dire les choses, ouvrir les yeux et prendre conscience du danger. « Mais personne ne se rendait compte qu’on allait vers le gouffre », souffle Paul Philipp. « On ne s’est pas défendu avec la conviction qu’il fallait dans pareil moment », ajoute Michel Desmecht.

Selon Paul Philipp, la presse a également eu son petit rôle dans cette pièce « macabre ». Il estime ainsi qu’elle s’est montrée trop compréhensive avec le club et les joueurs dont elle était peut-être, à l’époque, trop proche. « Elle n’a jamais mis de pression, elle ne nous a pas réveillés non plus alors qu’on jouait l’avenir du club, et le nôtre. » Pourtant, à l’issue du match, perdu là encore, contre Berchem (27e journée), certains journalistes qualifiaient l’attitude des Unionistes, dont certains se pensaient déjà sauvés, de lamentable.

A la veille du match contre Malines (28e journée), Michel Bousse notait pour Les Sports à propos de l’écart entre l’Union et Diest que « trois points de retard, cela peut se rattraper en trois matchs, surtout lorsqu’il faut jouer contre l’un de ses rivaux directs ». Il écrivait également que la rencontre entre l’Union et le KaVé était « d’une importance extrême ». Et après la défaite, la presse titrait « Union : c’est grave ». Difficile de dire que la presse ne s’inquiétait pas réellement du sort funeste qui risquait d’être celui de l’Union.

Mais, cette année-là, l’Union disposait-elle de l’équipe suffisante pour s’en sortir ? Pour Paul Philipp, c’est évident. « C’était peut-être même la meilleure des dernières saisons », assure-t-il. Et c’est, toujours selon le Luxembourgeois, ce qui a paradoxalement conduit l’équipe à sa perte. « Il y avait trop de potentiel. On était trop sûr de nous, qu’on allait s’en sortir. Battre Anderlecht chez lui, cela n’a pas aidé. On a aussi fait un match nul contre le Standard. Mais on a perdu les matchs qu’il ne fallait pas perdre… » Contre Diest, Beringen, Saint-Trond et le Crossing Schaerbeek, l’Union ne prendra que 7 points. Fatal.

Un point de vue qui n’est pas partagé par Michel Desmecht. Pour lui, c’est tout l’inverse. « L’Union était abonnée à la colonne de droite ces années-là. Avait-on trop confiance ? Je pense plutôt qu’on en manquait. Avec notre début de saison, il n’y avait pas de quoi être optimiste. »

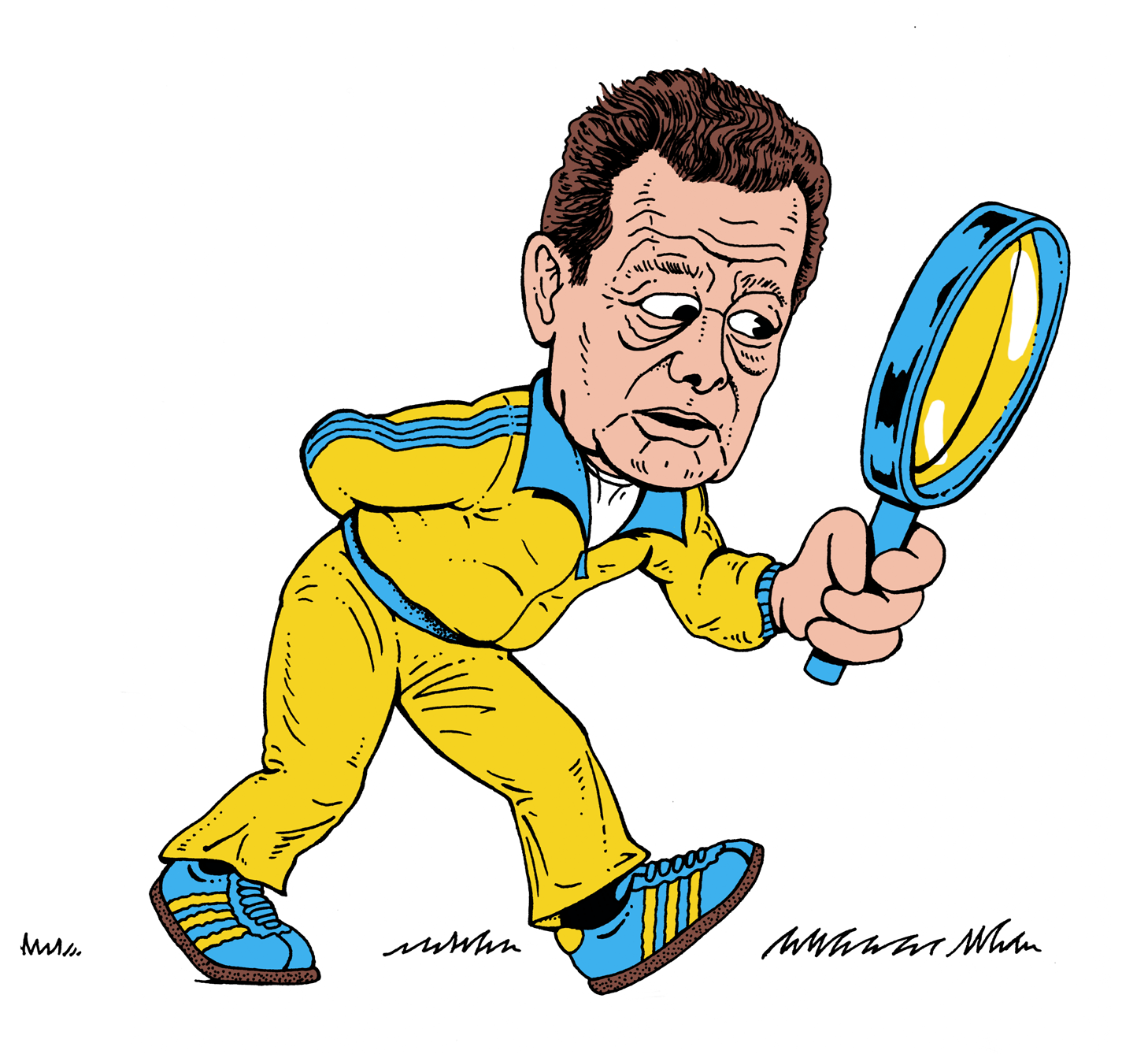

En outre, depuis le départ de Jacques Teugels en 1971, l’Union avait un gros problème en attaque. Dans sa biographie, Guy Thys raconte qu’il lui fallait « une loupe pour trouver des avants de pointe ». Cette saison-là, le compteur buts de l’Union n’ira pas plus haut que 17. En 30 matchs. « Nous avions la réputation d’être une équipe qui prenait plus de points qu’elle ne marquait de buts. »

D’ailleurs, au soir de la défaite contre Diest, Michel Poels tenait ces mots dans la presse : « Nous n’avons marqué que 16 buts cette saison (ndlr : le 17e tombera lors du dernier match). Or, trois de ces buts ont été inscrits par des défenseurs et deux l’ont été sur penalty. Non vraiment, nous n’aurions pas pu nous sauver. » Implacable de réalisme.

Michel Desmecht pointe également le facteur psychologique comme potentiellement déterminant. « L’Union ne faisait pas beaucoup de transferts d’une année à l’autre. Or, nous jouions régulièrement le maintien. Cela use mentalement. » De là à dire que c’était la saison de trop, il y a un pas qu’il ne se permet pas de franchir.

S’il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands entraîneurs belges de l’Histoire – si pas le plus grand -, le regretté Guy Thys n’a pas toujours été porté par le succès. Cette saison 1972-1973 en est un sacré exemple.

« Guy Thys était un très bon entraîneur, mais je ne pense pas qu’il était fait pour coacher une équipe en danger », constate Paul Philipp. Pour lui, Guy Thys était né pour être sélectionneur national (il le deviendra en 1976) « mais pas pompier de service ». Fidèle à ses principes de jeu jusqu’au bout, même au plus fort de la tempête, il reste calme, n’élève jamais la voix, « alors qu’il aurait dû être le premier à tirer la sonnette d’alarme », juge encore Paul Philipp. « Malgré tout, il a fait de l’excellent boulot. »

« C’est lui qui m’a donné ma chance », se rappelle Michel Desmecht. « Monsieur Thys était un grand monsieur qui avait la classe. C’était un excellent entraîneur, très proche de ses joueurs. J’avais eu des problèmes familiaux à l’époque, et il m’a aidé. » Mais comme le confirme l’ancien du club, Thys n’était effectivement pas du genre à taper du poing sur la table. « C’était un gentleman. » Desmecht affirme que la tactique utilisée par Thys n’avait rien à voir dans l’histoire. « C’était un maître, il faisait ce qu’il fallait », glisse-t-il. Ou plutôt ce qu’il pouvait.

Pour les supporters, l’avis est plus réservé. Robert Jacobs estime que « Thys n’était pas extraordinaire. Ce n’était pas encore le grand entraîneur qu’il est devenu ensuite ».

Dans sa biographie, Guy Thys parle un peu de cette période à l’Union. Il y explique que les conditions de travail n’étaient pas fameuses, avec une organisation « boiteuse », des terrains d’entraînement en mauvais état et un éclairage insuffisant. « Bref, le travail n’y était pas facile et, en plus, je ne disposais pas d’une grande équipe », constatait-il.

Fort critiqué pour son jeu défensif, il répondait qu’il avait souvent dû appliquer « un football-béton pour récolter quelques points. Il fallait surtout insister sur l’organisation tactique ». Il ajoute : « En tant qu’entraîneur, il faut établir une tactique de jeu qui tienne compte des qualités intrinsèques des joueurs et du matériel dont il dispose. » Voilà pourquoi il opta pour un football défensif.

Et puis, il y avait cette manie du club de vivre dans le passé, de se reposer sur sa gloire d’avant-guerre et des exploits qui rythment encore aujourd’hui les conversations des supporters de l’Union autour d’une gueuze traditionnelle ou même d’une simple pils. « On nous parlait souvent de l’Union 60 des années 30. Surtout que des joueurs de cette époque étaient dans la direction », raconte Paul Philipp. A trop ressasser les temps anciens, on en oublie le présent mais aussi le futur. « Il n’y avait pas de plan concret pour rester en D1. C’était un peu ça l’Union. »

Cela se ressent dans l’équipe mise à disposition de Guy Thys et des conditions ingrates de travail dont il faisait état. « Le club était au bout du rouleau et constitue un des nombreux exemples de clubs qui ont périclité à la suite d’une mauvaise direction », raconte-t-il dans son livre. « Les dirigeants se sont trop longtemps reposés sur les lauriers du passé. »

Une philosophie qui tranche avec l’Union d’aujourd’hui, gorgée d’ambitions, de moyens et avec un plan clair en tête : retrouver la D1. Après 48 ans, au terme d’un derby de la Zwanze remporté par les Unionistes, le dénouement est là et les supporters peuvent enfin faire oublier cette maudite saison 1972-1973. •

Depuis le dernier match de l’Union en Division 1, le 6 mai 1973, beaucoup de choses se sont passées. C’est qu’en football, 50 ans, c’est une éternité. A l’époque, l’Union est encore le deuxième meilleur club du pays avec ses 11 titres de champion. Cette année-là, c’est le Club Bruges qui décroche les lauriers et, par la même occasion, seulement son deuxième titre, alors qu’Anderlecht en est à 15 et le Standard à 6. Aujourd’hui, Anderlecht culmine à 34, Bruges à 16 et le Standard à 10. L’Union reste donc sur le podium des clubs les plus titrés du Royaume.

Sur la scène européenne, quand l’Union dit au revoir à la D1, les clubs belges n’ont encore rien gagné. Depuis, ils ont glané 7 trophées : 5 pour les Mauves, 2 pour le KaVé Malinois. Bruges a lui atteint la finale de Coupe des Clubs Champions en 1978, perdue contre Liverpool. Le Standard et l’Antwerp ont également joué une finale européenne, en Coupe des Coupes.

Du côté des Diables Rouges, Guy Thys a emmené l’équipe nationale en finale de l’Euro 80 et en demi-finale de la Coupe du Monde 86. Et tout le monde se souvient de la 3e place acquise en Russie lors du dernier mondial.

Baudouin était Roi au moment où l’Union a quitté la D1. Entre temps, nous avons eu Albert II et aujourd’hui Philippe. En Angleterre, c’est toujours Elizabeth II qui est sur le trône. Aux Etats-Unis, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Georges H. Bush, Bill Clinton, Georges W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et désormais Joe Biden se sont succédé à la Maison Blanche.

Certains pays n’existent plus. L’URSS a laissé place à la Russie et à une multitude d’états frontaliers tels que l’Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie ou encore l’Arménie. La Yougoslavie a implosé, donnant naissance à la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro et le Kosovo. La Tchécoslovaquie s’est scindée en deux, avec la Tchéquie et la Slovaquie. L’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est ont fusionné pour redonner naissance à l’Allemagne.

Crédits

Texte : Julien Denoël / Illustrations : Robin Renard

Remerciements : Paul Philipp, Michel Desmecht, Robert Fabrique, Robert Jacobs, Charles Picqué, Yves Van Ackeleyen (Archives Union 1897), KBR, Didier Dutrieux (Les Fidèles)